移り行くときの中で

名作絵本を今一度。大きくなってからも読んでもらいたい絵本です。

読み聞かせ目安 高学年 15分

あらすじ

むかしむかし、静かな田舎に、ちいさいきれいなおうちがありました。

このおうちはしっかり丈夫に建てられていて、このおうちを建てた人は、

「どんなにたくさん おかねをくれるといわれても、このいえを うることはできないぞ。わたしたちの まごのまごの そのまた まごのときまで、このいえは、きっとりっぱに たっているだろう。」

と言いました。

その後長い間、このちいさいおうちは、丘の上から周りの美しい景色を眺めて、幸せに暮らしてゆきます。

日が昇り朝が来て、日が沈み夜が来て、緑が萌え花が咲く春が来て、丘がヒナギクに覆われる夏が来て、木の葉が黄色や赤に染まる秋が来て、真っ白な雪に覆われる冬がきて・・・。ちいさいおうちは、美しい季節の移りかわりをじっと見ていました。

季節の移りかわり、時の経過とともに、そこで暮らしている人々の営みも移りかわります。

子どもたちは、小川や池で遊び、学校に行き、大人は季節の営みとともに農作業をします。今日が過ぎるとまた次の日がやってきますが、昨日と今日は、少しずつ違いました。

その中で、ちいさいおうちだけは、いつも同じで、丘の上にじっと座って見ていました。

穏やかに時が過ぎていく中、ある日、この田舎の道に自動車が走るようになりました。車は次第に増え、広いアスファルトの道路ができ、ガソリンスタンドやお店ができ、車も人も忙しそうに、行ったり来たりするようになりました。

畑の中にも、後から後から家やアパートやお店や駐車場などができて、ちいさいおうちをすっかり囲んでしまいます。

夜になっても、もう暗くなりません。ヒナギクの花も咲かなければ、りんごの木もありませんでした。

そのうち、ちいさいおうちの前を、電車が走るようになり、高架線ができて、ごうごうと音はやかましく、空気は煙で汚れ、もう、いつ春が来て夏が来たのかもわからなくなってしまいました。

地下鉄もできて、ちいさいおうちの下の地面は震えます。

人々は前よりいっそう忙しく行ったり来たりして、もう、ちいさいおうちを振り返って見る人もいませんでした。

ちいさいおうちはビルに囲まれ、もう、お日様もお月さまも見えません。ペンキは剥げ、窓やドアも壊れ、すっかりみすぼらしくなったちいさいおうちは、しょんぼり・・・。

ところがそんなある日、家族連れの女の人が、ちいさいおうちをじっと見て、ちいさいおうちのことを思い出します。あのおうちが、自分のおばあさんが昔住んでいた家だったことを。

その女の人は、建築屋さんんに頼み、ジャッキでちいさいおうちを運び、りんごの木のある緑の丘に、ちいさいおうちを移しました。

ちいさいおうちは、きれいに修理され、また人が住み、お日様やお月様を、移り行く季節を眺めながら、また静かに暮らすようになりました。

読んでみて…

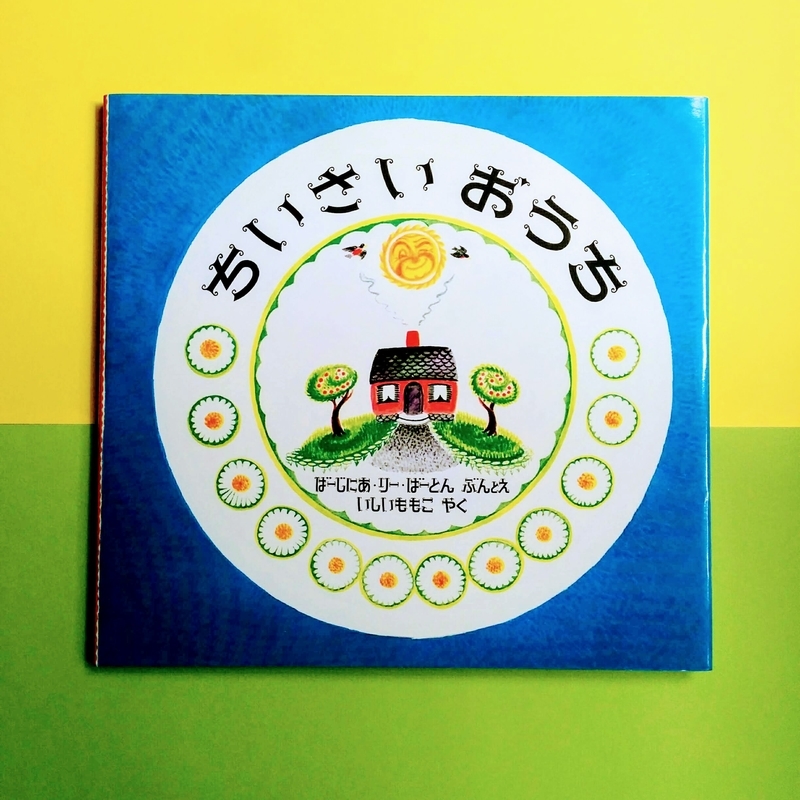

絵本の歴史に新しい時代を開いた本として、1943年度、アメリカでコールデコット賞を受賞した有名な絵本です。この絵本が大好き、という方もきっと多いことでしょう。

とても細やかで、美しく描かれた絵本です。

どのページも、ちいさいおうちを真ん中に据え、周囲の移り変わりを描いています。

静かな田園風景の中に佇むちいさいおうちは、穏やかに幸せそうに、周りを眺めています。暖かな日差し、花々が咲き乱れ小鳥がさえずる丘、恵み豊かな大地、またたく星月夜。どれもが彩り美しく、ちいさいおうちを囲んでいます。

はじめ、ちいさいおうちが見ていたものは、美しい自然の循環と、その自然の営みに合わせて暮らす人々の姿でした。それを眺めるちいさいおうちは、本当に幸せそう。

でも次第に、都市化・工業化の波が、ちいさいおうちの暮らす田舎にも押し寄せて来て、ちいさいおうちは、何もなすすべもないまま、その波に覆われていきます。

人々はちいさいおうちを省みることなく、都市化・工業化を急ぎます。

汚れた空気、騒音と高層ビルに覆われたちいさいおうちは、ボロボロで、今にも窒息しそうです。

これは、明らかに近代の文明化・工業化への批判と言っていいでしょう。

この絵本がアメリカで出版されたのは1942年。まだ戦前です。日本よりもずっと工業化が進んでいたアメリカでは、もうすでに近代化による環境問題などが、深刻になりつつあったのでしょう。日本にこの絵本が紹介されたのは1954年。日本は、これからいよいよ 高度経済成長のため、都市化・工業化を推し進めていこうという時。これから続々公害問題などが、社会に現れるという時代です。

こんな時代に、もうすでにこのようなメッセージを持った絵本が出版されているのは、先駆的なことだったといえるでしょう。

生産性・利便性を重視した人間中心の近代文明に対する警鐘を鳴らしながら、昔ながらの自然のサイクルに合わせた生活の営みの美しさを提示するこの絵本には、美しい自然と、自然と共存しながら営まれたいた人々の暮らしへの敬意が感じられます。

この絵本は、絵本としては古くからあり、「古典」とされていているので、知っている人は、大人も子どもも多いと思います。一度は見たことがあるという人も多いでしょう。

高学年の子どもたちの中には、ちいさい時に見たから、もう知っているからといことで、大きくなってしまうと、もうあまり手に取らないという子も多いかもしれません。

ですが、今一度、大きくなってから、環境問題などを学ぶようになり、社会に対する視野が開け、自分で思考できるようになってからもう一度、この絵本を読んでみて欲しいなと思います。

この絵本が出版された時代より、現代の人々はより深刻に身近な問題として、環境問題を考えるようになりました。子どもたちにもその教育は進められています。

この絵本では、ちいさいおうちを、別の田舎の自然環境の良い所に移しておしまいになっています。環境破壊、自然との共存・共栄などを考える上で、「移しておしまい」が意味するもの、抱える問題、他に考えられることなどいろいろな意見が、この絵本を通して出てきそうです。

ぜひ、大きくなった子どもたちにも、大きくなったからこそもう一度読んでもらいたいなと思います。

今回ご紹介した絵本は『ちいさいおうち』

1965.12.10 岩波書店 でした。

| ちいさいおうち第47刷改版 |

||||

|

ランキングに参加しています。ポチっとしていただけると嬉しいです。

いつもありがとうございます。