モンゴルのお話

小学校の国語の教科書でおなじみのあのお話です。

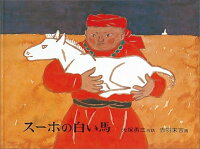

| スーホの白い馬 |

||||

|

読み聞かせ目安 低学年 中学年 10分

あらすじ

昔、モンゴルの草原に、歌の上手なスーホという、貧しい羊飼いの少年がいました。

ある日のこと、スーホは地面に倒れている一頭の白い子馬を見つけます。

スーホはその子馬を大切に育てました。

子馬は立派に育ます。

雪のように白く、きりっと引き締まっていて、誰もが見惚れる美しい馬になりました。

スーホはこの白馬がかわいくてなりませんでした。

ある年の春。草原一帯に、競馬大会の知らせが届きます。

一等になったものは、殿様の娘と結婚できるというのです!

スーホは、白馬にまたがり、競馬大会へ向かいました。

国中からたくましい若者と馬が集まり、いっせいに走りだします。

飛ぶように走る馬たち・・・。

その中で、先頭を行くのは・・・スーホの白馬です!!

白馬は見事、一等になりました。

でも殿様は、スーホが貧しい羊飼いだとわかると、娘を嫁にやる気がなくなりました。

スーホは、殿様の家来たちからさんざん打ちのめされ、白馬を取り上げられてしまいました。

すばらしい白馬を手に入れた殿様は、みんなに見せびらかしにかかります。

ところが・・・、殿様が白馬にまたがると・・・、

白馬は跳ね上がり、殿様を足蹴にして逃げ出しました。

怒った殿様は、怒鳴り散らしました。

「早く、あいつをつかまえろ!つかまらないなら、ゆみやでいころしてしまえ!」

白馬は、矢を負いながらも、必死にスーホのもとへ帰りました。

スーホは懸命に白馬を介抱しましたが、その甲斐もなく・・・白馬は死んでしまいます。

スーホが、いく晩もいく晩も、悲しみと悔しさに暮れていると、ある晩、白馬がスーホの夢枕に立ちました。そして、白馬はいいました。

「そんなに、かなしまないでください。それより、わたしのほねや、かわや、すじやけを使って、がっきを作ってください。そうすれば、わたしはいつまでも、あなたのそばにいられます。あなたを、なぐさめてあげられます。」

そこで、スーホは白馬のいうとおり、楽器を作りました。

馬頭琴という弦楽器です。

スーホは、馬頭琴を弾くたびに白馬との楽しかった日々を思い出し、白馬といっしょにいるような気持になれました。

スーホの馬頭琴の音は、美しく、人々の心を揺り動かし、やがてモンゴルの草原中に広まるようになりました。

読んでみて…

小学校の時、国語の教科書で読んだことがあるという人が、多いのではないでしょうか。

「スーホの白い馬」は、昭和40(1965)年から光村図書の小学校2年生用国語教科書に採録されているお話です。

大人も子どももよく知っているお話を、どうして今ここで取り上げるのかというと・・・、それはやっぱり、この絵本『スーホの白い馬』の絵が、お話とぴったり合っていてとてもいいから。

大人にとっては「スーホ」といえば、この赤羽末吉による絵が、すぐ頭に浮かぶのではないかと思いますが、私もそうで、実は息子が小学校2年生になるまでは、てっきり教科書の「スーホ」の絵も、赤羽によるものが載っているとばかり思いこんでいました。

でも、息子の教科書を見ると・・・あれ?今は違うんですね!

今の光村図書の国語教科書の「スーホ」の絵は、リー=リーシアンという人によるものになっていて、赤羽ではなかったのです。

ちょっとびっくり!!

今の子どもは、赤羽版の「スーホ」を知らない。それはもったいないことだと思い、ここで取り上げることにしました。

赤羽末吉は、青年時代を旧満州(中国遼寧省)で過ごし、「スーホ」の舞台であるモンゴルにも足を延ばし、かの地への愛情も深い画家だったそうです。

その赤羽が、2年かけて精魂込めて絵描きあげたというこの絵本は、大型の画面を生かして、モンゴルの草原をとても伸びやかに雄大に描きあげています。

まず、お話のはじめのページから、横長の見開きいっぱいにモンゴルの雄大な草原と、大きくかかった虹!

画面から溢れんばかりに大きく広がっています。

遠景には小さく、馬や遊牧民の移動式住居ゲルの影。

続いていく次のページも、横に長く広がる草原、地平線、長くたなびく雲が描かれ、果てしなく広がるモンゴルの大地と空が、悠々と表現されています。

スーホと白馬が、競馬で疾走する場面も、上下に余白を取って、いっそう横に長く長く見えるように、果てしなく続く大地を描いています。

そこを走る馬たちも、跳ね上がるように生き生きと描かれ、先頭を行くスーホの白い馬は、悠々とどの馬より早く走り、伸びやかな画面の広がりが、草原の香りや風を感じさせるような解放感までも与えているようです。

また、伸びやかな遠景がある一方、スーホが白馬を役人から取り上げられる場面や、殿様が白馬から振り落とされる場面は、人物や馬を画面いっぱいに大胆にクローズアップしてあり、スーホが妨げられるさまや、白馬が殿様を拒否する態度の強さが、力強く描かれてもいます。

絵の近景と遠景の強弱が、お話に強さと伸びやかさ、緩急を与えているのです。

色遣いも、全体的にやや黄土色がかかった、土のにおいがするような感じで、モンゴルの風土をよく表現しているようです。

終わりの方で、白馬で作った馬頭琴を、スーホが演奏し、動物や人々が輪になって座ってそれを聴いている場面は、深みのある赤紫の背景に包まれ、夢幻的です。

白馬を失ったスーホの悲しみ、楽しかった思い出、そして日頃の憂さや、疲れを楽の音で癒す人々の心の昇華が見えるようです。

モンゴルへの愛や憧れ、そしてそこで暮らす人々への慰安の念など、暖かい感情が、伸びやかな大自然とともに、大きく優雅に雄大に描かれているすばらしい絵本だと思います。

今の子どもたちも、せっかく授業でこのお話を学ぶのだから、ぜひ、やっぱりこの赤羽末吉による絵でも、このお話を味わってもらいたいなと思いました。

うちの息子は2年生の時、「スーホ」を学んだおり、近隣の小学校に馬頭琴をお持ちのモンゴルの方がみえるということで、学年そろって見学に行ったことがあります。

はじめて見る馬頭琴。

お話に出てくる楽器の実物を見たり、その音を聴いたりするのはとても、興味津々で面白いことだったようです。

まだ2年生の小さな子どもたちにとって、見知らぬモンゴルという地の、お話を学び、楽器やその他文化を知るというのはとても貴重で豊かな経験でした。

いろいろなお話をきっかけに、子どもたちがもっといろいろな国や文化、そこで暮らす人々の思いなど、さまざまな事柄を知り、学び、自らを大きく豊かにしていってもらいたいなと思いました。

ランキングに参加しています。ポチっとしていただけると嬉しいです。

いつもありがとうございます。

今回ご紹介した絵本は『スーホの白い馬』

大塚勇三再話 赤羽末吉絵

1967.10.1 福音館書店 でした。

絵本とお茶でくつろぎのひとときを♡